上流工程と下流工程のエンジニアの違いは?それぞれの特徴を徹底解説

目次

システム開発の現場では「上流工程」と「下流工程」という二つの段階があります。

それぞれが異なる役割を持ち、どちらもプロジェクトの成功には欠かせない工程です。

上流工程では、主に要件定義や基本設計を担当し、プロジェクトの土台を築いていきます。

一方で、下流工程は実装やテストなど、設計された仕様を形にする実務を担います。

キャリアアップや年収向上を視野に入れるなら、両者の違いを正しく把握しておきましょう。

特に、上流にステップアップするには、求められるスキルや視点を理解しておかなければなりません。

本記事では、上流工程と下流工程のエンジニアの違いを解説します。

キャリア形成に役立つ考え方やスキルも紹介するため、今後の働き方を決める参考にしてください。

上流工程エンジニアと下流工程エンジニアの役割と仕事内容

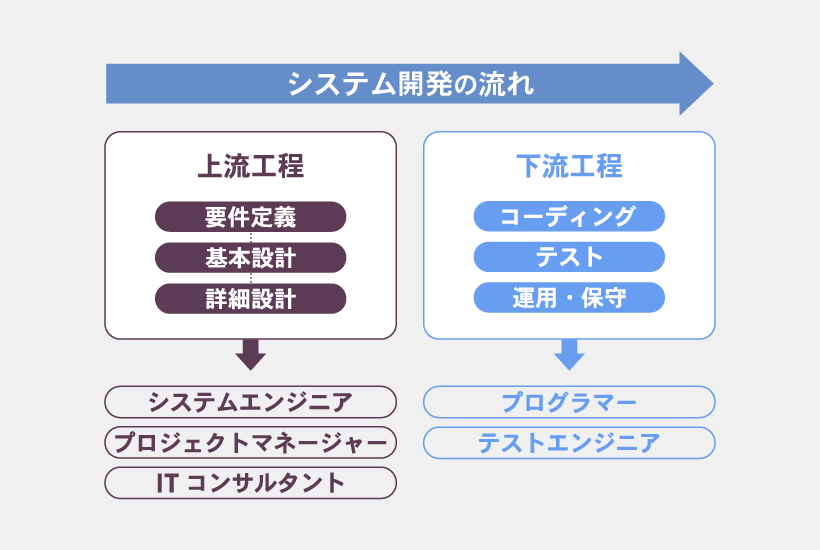

システム開発におけるエンジニアの業務は、担当するフェーズによって分類されます。

全体の流れを計画する上流工程と、それを具体化する下流工程に分かれており、それぞれに求められるスキルや関わり方が異なります。

上流工程

上流工程では、システム開発の初期段階にあたる計画や設計を担います。

システム全体の方向性を決定するため、品質・コスト・納期にも大きな影響を与えます。

主な作業内容は次のとおりです。

- 要件定義:クライアントのニーズを整理し、必要な機能や性能を定義する

- 基本設計:システム全体の構成や機能の大枠を設計する

- 詳細設計:各機能の処理内容、画面構成、データベース構造などを具体化する

この段階で「何を」「どのように」作るかが決まります。

設計ミスなどがあれば、大きなトラブルになってしまうこともあるため、慎重な作業が求められます。

下流工程

下流工程は、上流工程で策定された設計内容をもとに、実際のシステム開発を進める段階にあたります。

設計書を正しく読み取り、仕様通りにプログラムを組み立てることが欠かせません。

主な作業内容は、次のとおりです。

- コーディング(実装):設計書に沿ってプログラムを作成する

- テスト:単体・結合・総合など、段階的に動作確認を行う

- 運用・保守:稼働後のシステムを監視し、必要に応じて修正・改善を行う

仕様どおりにシステムを正確に構築する力が重視されるため、細かな部分にも目を配る注意力や、地道な作業に向き合う粘り強さが求められます。

上流工程エンジニアと下流工程エンジニアの6つの違い

システム開発において、上流工程と下流工程はどちらもプロジェクト全体を支える重要な存在です。

どちらか一方が欠けてしまえば、円滑な開発は成り立ちません。

両者には6つの違いがあります。

- 業務内容の違い

- 責任の違い

- 担当者(職種)の違い

- 年収の違い

- 事業者構造(企業)の違い

- 必要なスキルの違い

キャリアアップや転職を検討しているエンジニアにとっては、それぞれの違いを明確に理解しておくことが重要です。

1.業務内容の違い

システム開発においては、関わる工程ごとに求められる業務内容が異なります。

上流工程では、プロジェクトの立ち上げ時にクライアントの課題や要望を整理して「どのようなシステムを実現すべきか」を定義していく必要があります。

要件定義や基本設計といった作業を通じて、開発全体の方向性や仕組みを設計するのが主な役割です。

論理的な思考や業務知識に加え、関係者との丁寧な対話や調整力も問われます。

一方の下流工程では、設計された内容に基づいて、システムそのものを形にしていくフェーズが中心です。

コーディングやテストを着実にこなし、再現性の高い実装力や不具合の発見力が求められます。

どちらの工程も、システム開発を支えるうえで欠かせない存在といえます。

自身に合った働き方を考える際には、まずこうした業務の違いを理解しておくこと

が大切です。

エンジニアごとに仕事内容は細かく変わるため、キャリアの方向性を見極めるヒントとして、以下の記事も参考にしてみてください。

合わせて読みたい

2.責任の違い

プロジェクトに関わるエンジニアの責任は、担当する工程によって異なります。

上流工程に携わる場合、開発全体の設計方針や進行の基盤を定める立場となり、その判断はプロジェクト全体の行方に直結するでしょう。

特に要件定義や基本設計の段階で生じたミスは、後の工程で大きなトラブルにつながるおそれがあります。

そのため、初期段階では精度の高い判断や慎重な意思決定が不可欠です。

一方、下流工程では、決められた仕様に従って正確にシステムを構築することが求められます。

機能が設計通りに動作するか、不具合が残っていないかといった観点が、最終的な品質を大きく左右するのです。

細部への注意力や、安定してコードを書ける技術力が問われます。

いずれの立場でも明確な責任が伴うため、どちらが重要かといった単純な比較はできません。

自分の役割を理解し、自分の仕事に責任をもって臨みましょう。

3.担当者(職種)の違い

上流工程と下流工程では、それぞれの役割や必要とされるスキルに応じて、担当する職種にも違いが見られます。

プロジェクトの設計や計画を担当する上流工程には、豊富な経験と広い視野を持った以下のようなエンジニアが起用される傾向が強いです。

- システムエンジニア(SE)

- プロジェクトマネージャー(PM)

- ITコンサルタント

これらの職種では、単なる技術力だけでなく、業務理解、提案力、マネジメント能力といった多面的なスキルが求められます。

複雑な要件に向き合うには、広い視点と調整力が欠かせません。

一方、下流工程では実装やテストといった実務を中心とした役割が求められます。

プログラマーやテストエンジニアといった職種が主に関わっており、設計書に沿って正確に作業を進めることが任務の中心です。

動作確認を通じて品質を確保することも、役割の一つです。

このように、それぞれの工程には異なる専門性と役割があります。

自分にとってどの職種が適しているのかを考えるには、まずは違いをしっかり理解しておくことが大切です。

4.年収の違い

エンジニアの年収は、関わる工程によって異なります。

上流工程を担うエンジニアは、プロジェクト全体の方針や設計を決める立場にあり、その判断が与える影響範囲も広いです。

初期の判断にミスがあれば、後の工程にまで大きな修正が生じる可能性もあります。

こうした責任の重さを反映して、比較的高めの報酬が期待される傾向が強いです。

さらに、クライアントとの調整や要件定義、チーム全体を俯瞰する力など、多角的なスキルが必要とされることも報酬に影響しています。

一方で、下流工程を担当するエンジニアは、設計書に沿ってシステムを実装・テストする業務が中心です。

作業範囲が明確に決められていることが多いため、年収がやや抑えられるケースも見られます。

とはいえ、技術の正確さや開発スピードは現場を支えるうえで不可欠な力です。

その役割は軽視されるべきではなく、現場の安定には欠かせない存在です。

ここでは各工程の年収について言及していますが、実際には企業の規模や職種、地域など複数の要素によって変動します。

収入もキャリアも、自分なりの軸を持って選択できるように、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。

合わせて読みたい

5.事業者構造(企業)の違い

エンジニアとしてどのような立場で働くかは、自身のスキルや担当業務だけでなく、所属企業のポジションにも左右されます。

例えば、上流工程にあたる要件定義や基本設計は、顧客と直接契約を結ぶ元請け企業が担当することが多いです。

この領域には、大手SIerやITコンサルティング企業が多く、プロジェクトの初期段階を主導する役割を担っています。

クライアントとの折衝や全体方針の調整を行うことも多く、ビジネス的な視点や交渉力が求められます。

一方、実装やテストといった下流工程については、元請けから業務を請け負う下請け企業やSES企業が関わるケースが一般的です。

中小規模の開発会社やエンジニア派遣企業が、この工程を支える中心的な役割を果たしているといえます。

今後の職場選びをする際は、どの工程に関わるかに加えて、どの立場の企業に属しているかにも注目してみてください。

6.必要なスキルの違い

関わる工程によって、エンジニアに求められるスキルは変わります。

上流工程では、プロジェクト全体の方針や設計の方向性を決める立場にあるため、単なる技術力だけでは不十分です。

状況を整理し、関係者との合意形成を重ねながら最適な判断を下す力が重視されます。

具体的には、以下のようなスキルが求められます。

- コミュニケーション能力:顧客や社内チームとの調整・交渉に必要

- 設計力・論理的思考力:複雑な要件を構造化し、整合性を持たせる力

- マネジメント力:進捗や課題を管理し、周囲を動かす調整力

- ビジネス的視点:コストや効果を意識しながら業務改善を提案する

- ドキュメント作成スキル:読み手に伝わる設計書や資料を作成する

一方の下流工程では、設計された内容をいかに正確に、高い品質で形にするかが問われます。

主に必要とされるスキルは以下の通りです。

- 実装スキル:設計通りにコーディングする力

- テスト・デバッグ技術:不具合を見つけて修正し、安定動作を保つ技術

- 読解力・再現力:設計書の意図を理解し、忠実に反映させる能力

どちらの工程も、プロジェクトの成功に直結する役割を担っています。

今の自分にどの力が備わっているのか、これから何を伸ばすべきかを見直す機会として、スキルの違いをしっかり把握しておきましょう。

エンジニアが下流工程から上流工程へキャリアアップするために必要なこと

エンジニアのキャリアは、下流工程の実装やテストから始まるケースが一般的です。

そこから経験を積み、設計や要件定義など、上流工程へと関わる領域を徐々に広げるパターンが多いです。

上流では技術力に加えて、顧客対応や課題の整理、チームの調整力も求められるため、段階的に成長していく意識が欠かせません。

設計書の意図を読み取る力や、仕様の背景を理解する力を磨くことで、上流視点が少しずつ身につくでしょう。

実務経験

下流工程から上流工程へキャリアアップを目指すには、まず実装やテストといった現場での工程を一通り経験し、開発全体の流れを理解することが欠かせません。

実務で培った知識や感覚は、上流で設計や要件定義の判断を行う際の土台となり、適切に判断する力が身につきます。

また、多様な案件に関わることによって、過去の経験からリスクを先読みして対応する視点も養われていくでしょう。

下流工程から上流工程にステップアップするには、詳細設計から基本設計、そして要件定義へと、段階を踏むのが一般的です。

いきなり全体を背負うのではなく、徐々に視野を広げていくことで、無理なくスキルを積み上げられるでしょう。

現場で成果を出し、信頼を築ければ、自然と次のフェーズを任されるチャンスも巡ってきます。

業務知識の習得

上流工程を目指すエンジニアにとって、業界や業務に関する知識を身につけることは避けて通れません。

クライアントが本当に求めているのは、システムそのものだけではなく、自社の業務課題をどう解決できるかという視点だからです。

業務を理解していなければ、言われた通りにシステムを構築できたとしても、その背景にある本質的なニーズを捉えるのは難しいです。

業界特有の用語やプロセスを把握しておけば、会話の質も高まり、ユーザーに寄り添った提案の幅も広がります。

その結果、単なる開発担当者という枠を超えて、信頼できるビジネスパートナーとして関われるようになるでしょう。

このように、技術だけでは補えない業務知識を少しずつ積み重ねていくことが、上流工程での活躍に直結します。

キャリアアップを目指すなら、まずは現場の業務を観察する習慣から始めましょう。

資格取得

上流工程へのステップアップを目指すなら、資格取得を通じてスキルを可視化しておくことが有効です。

特に実務経験が浅い段階では、自分の知識レベルを客観的に示せる材料があると、企業からの信頼や評価にもつながりやすくなるでしょう。

例えば「応用情報技術者試験」は、要件定義や設計の基礎を体系的に学びたい方に向いています。

他にも「プロジェクトマネージャ試験」や「ITストラテジスト」は、マネジメントや戦略分野も視野に入れたキャリア形成を考えるうえで効果的です。

こうした資格の学習で得た知識は、現場での実務理解を深めることにもつながります。

知識が増えれば「なぜこの仕様が必要なのか」「他にはどのような選択ができるか」といった背景への理解も自然と広がっていきます。

上流工程を目指すうえで、どの資格が自分に合っているのか気になる方は、こちらの記事もご覧ください。

合わせて読みたい

コミュニケーション能力の向上

上流工程では、下流工程に比べて高いコミュニケーション能力が求められる場面が多くなります。

システムの設計や要件定義を行うにあたっては、クライアントの要望を正確に聞き取り、複雑な課題を整理・言語化する力が不可欠です。

また、社内外の関係者と連携しながら調整や交渉を進める必要もあるため、対話を通じて信頼を築く力が求められます。

ここで意識したいことは、ただ話すのではなく「相手の話を深く聴く力」と「要点を的確に伝える力」を両立させることです。

相手の立場や背景をくみ取りながら、その場の状況に応じて柔軟に対応する姿勢も欠かせません。

監修者コメント

白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO

設計者の思考を意識することが第一歩

下流工程から上流工程を目指す際には、まず「作る人の視点」から「決める人の思考」へと意識を変えてみましょう。

実装しているとき「なぜこの設計が選ばれているのか」「どうしてこの命名ルールになっているのか」など、仕様の背景にある意図を想像することが大切です。

例えば、業務上の制約やユーザーの利用シーンまで考慮されていることに気づくと、設計者がどのような判断を重ねてきたのかが見えてきます。

その意図を読み取る力は、上流工程に必要な要件整理や提案力の土台となるでしょう。

日常の実装作業にも、視野を広げるヒントが隠れています。

「どう作るか」だけにとどまらず「何を作るべきか」「どのような背景があるのか」といった問いを日頃から意識してみてください。

そこに気づくことが、上流への一歩につながります。

まとめ

エンジニアの業務は大きく「上流工程」と「下流工程」に分かれ、それぞれに異なる役割や責任、求められるスキルがあります。

上流工程では、システムの企画や設計を担いながら、クライアントとの調整や全体方針の決定を進めていくことになります。

一方、下流工程は、設計内容に基づいて実際の開発・テストを進行させるフェーズです。

多くのエンジニアは、まず下流工程からキャリアをスタートし、実務経験を積み重ねるなかで、上流工程へのステップアップを目指していきます。

目指したい職種によって必要なスキルや働き方は異なるため、将来を見据えて日々の経験を意識的に積んでいくことが大切です。

また、将来的に上流工程も意識しながら働きたい場合は、成長の場として幅広い案件に関われるSES企業で働く選択もあります。

弊社ESESでは、エンジニアが継続してキャリアを築いていけるよう、様々な制度を導入しています。

- エンジニアが自ら案件を選べる「案件選択制度」

- 成果が適切に評価される「単価評価制度」

- 高水準の「還元率(2025年3月現在、77%)」

スキルアップを支援する制度も充実しているため「経験は浅いが、これからキャリアを築いていきたい」という方にとっても働きやすい環境といえます。

キャリアと収入、どちらも伸ばしていきたいエンジニアのために、ESESは納得できる働き方と成長の両立を大切にしています。

SESエンジニアとしてのキャリアに関心がある方は、ぜひ募集要項をご確認ください。

監修者コメント

白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO

プロフィールを見る

役割の違いは「視座の違い」でもある

両者の役割の差には「どの範囲を見て判断しているか」という視座の違いが関係しています。

例えば、上流工程に携わるエンジニアは、現場全体を見渡す視点が必要です。

「機能の追加により業務効率が何%向上するか」

「現場の業務フローがどう変化するか」

こうしたビジネスサイドの視野を持つことで、提案の説得力や実現性が高まり、プロジェクトの方向性にも大きな影響を与えられるようになります。

一方、下流工程ではコードの制度や効率に重きを置いた判断が必要です。

「どのように実装すればバグを回避できるか」

「保守性や拡張性を維持するにはどう設計すべきか」

ここでは品質や安定稼働が成果の基準になるため、細部まで丁寧に作り込む姿勢が問われます。

どちらの工程もシステム開発に欠かせない重要な役割です。

しかし、自分が今どこに立っているのか、そして次に進むべき視点はどこにあるのかを理解することは、キャリア形成を考えるうえで大きな助けになります。

「視座を上げる」とは、視野を広げて物事を俯瞰する力を育てることでもあります。

今の立場でできることを深めながら、少し先のフェーズにも目を向けてみましょう。