IT業界の現状と課題|今後の動向と注目トピックも解説

IT業界は急速な技術進化とともに成長を続けており、ビジネスや生活を支える重要な役割を果たしています。

その一方で、多くの課題に直面しているのも事実です。

本記事では、IT業界の「現状」や「課題」「今後の動向」などについて詳しく解説します。

加えて「IT業界で今後注目されるトピック」も紹介しますので、IT業界の今を理解し、未来を見据えるための参考にしてください。

本記事の内容が、IT業界で働くことを検討しているエンジニアの方にとって、有益な情報となれば幸いです。

IT業界の現状

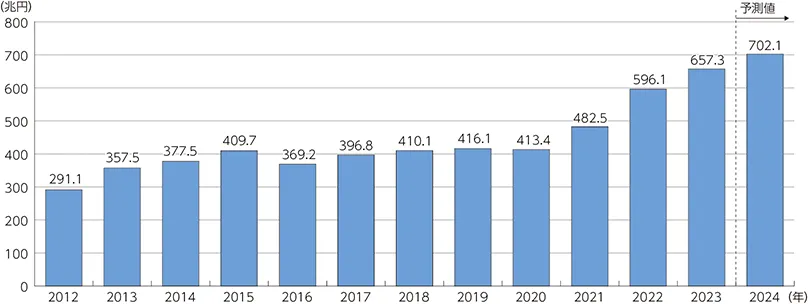

引用:総務省「ICT市場の動向」

IT業界は、急速な技術進化とともに成長を続けており、ビジネスや生活を支える重要な基盤となっています。

特に日本の通信産業の市場規模は、2016年以降増加傾向で推移しています。

2023年には657.3兆円に到達し、前年比で10.3%増加しました。

2024年には702.1兆円まで拡大すると予測されているほどです。

この成長には、リモートワークの普及に伴うクラウドサービスやセキュリティソリューションの需要の急増が大きく関係しています。

しかし、この急速な成長と技術進化に伴い、IT業界は深刻な課題にも直面しています。

次項で詳しく解説しますが、人材不足や労働環境の改善など、多くの課題が浮き彫りになっているのです。

ITの活用は、今後もビジネスや生活のあらゆる面で必要になるため、課題を克服しつつ、持続的な成長を目指していくことが求められます。

参考:総務省「ICT市場の動向」

IT業界が抱える7つの課題

先述の通り、IT業界は成長し続ける一方で、様々な課題に直面しています。

具体的には、以下の7つが挙げられます。

- 人材不足の解消

- 労働環境の改善

- 業務効率の改善

- 技術進化への対応

- サイバーセキュリティ対策

- DX推進の障壁への対策

- 「2025年の崖」への対応

IT業界の現状を把握し、今後の働き方を考えるためのヒントにしてください。

1.人材不足の解消

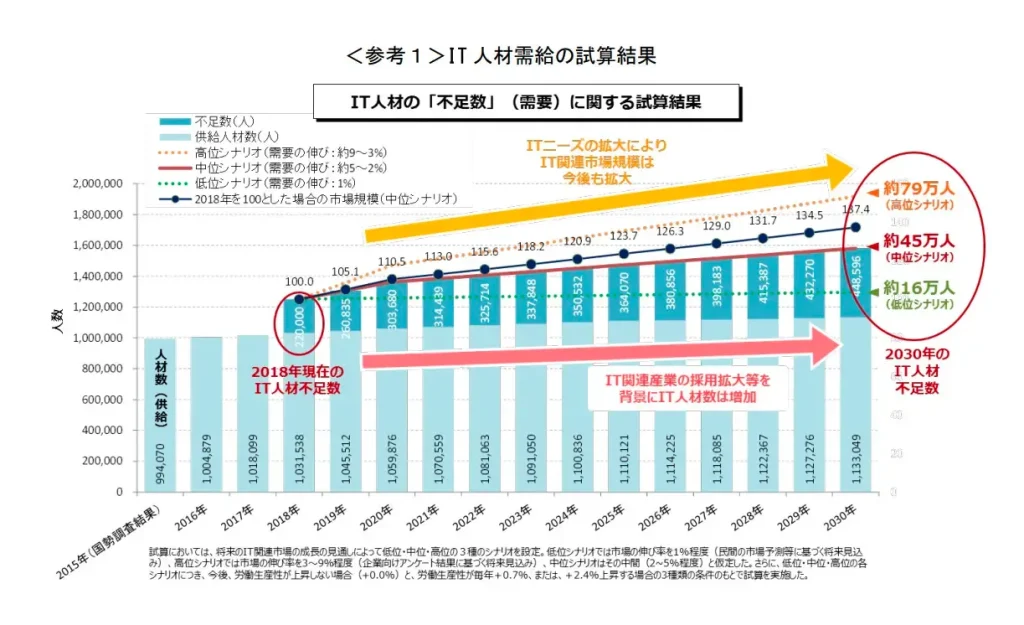

急速な技術進化に伴い、高い専門知識を持つ人材の需要が高まっています。

しかし、現状では人材の供給が追いついておらず、多くの企業で人手不足が深刻な問題となっているのです。

経済産業省の報告によれば、2030年時点で最大79万人のIT人材が不足すると予測されており、この問題は、企業の成長と競争力を阻害する要因となり得ます。

引用:経済産業省「IT人材育成の状況等について」

そのため、人材不足問題を解消するためにも、各企業が人材の育成に力を入れる必要があるのです。

社内で教育を行ったり、外部の専門機関を活用して研修を実施するなど、高度なスキルを持つ人材を早期に育成することが求められます。

また、グローバルな視点での人材採用を積極的に進め、多様なバックグラウンドを持つ人材を取り入れることも有効です。

これらの対策を通じて、IT業界の持続的な成長を支えるための人材基盤を強化していきましょう。

2.労働環境の改善

IT業界では、人材不足の影響もあり、長時間労働や一人当たりの負担が大きくなっています。

急なトラブル対応などでは、どうしても残業や休日出勤が避けられず、エンジニアに過度の負担がかかることがあります。

また、IT業界に定着している階層構造の影響で、報酬が適切に還元されず、低い給料で働いているエンジニアも少なくありません。

このような状況は、エンジニアのモチベーション低下や離職率の上昇に繋がり、さらなる人材不足を引き起こしています。

そのため各企業は、エンジニアの労働環境を改善することが求められます。

具体的には、テレワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方を可能にする制度の導入や、給与形態の見直しなど、エンジニアが働きやすい環境作りをすることが大切です。

これにより、エンジニアはワークライフバランスを保ちながら、長期的なキャリア形成を図ることができるでしょう。

3.業務効率の改善

人材不足や技術進化に対応するために、IT業界では業務効率の改善が求められています。

特に、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIを活用した自動化ツールの導入は、反復的な業務を効率化するために有効です。

また、業務の透明性を高め、迅速な意思決定を促進するためには、チーム内のコミュニケーションを円滑にすることも求められます。

定期的なミーティングを通じて情報共有を徹底することで、エンジニア一人ひとりがプロジェクトの進行状況をリアルタイムで把握し、迅速に対応できるでしょう。

競争力を高め、持続的な成長を実現するためには、このような業務効率の改善が不可欠です。

4.技術進化への対応

IT業界は、常に変化があり、新しい技術が次々と生まれています。

これにより、競争力や業務効率が向上する一方で、エンジニアは技術を身に付けてその変化に迅速に対応することが求められます。

新しい技術の習得や最新トレンドを身に付けるためは、継続的な学習やスキルアップが欠かせません。

加えて、既存システムやインフラの更新・最適化も求められます。

コストや労力はかかりますが、技術進化への対応はIT業界にとって大きな課題です。

エンジニアと企業の双方が、IT業界の変化に柔軟に対応し、イノベーションを推進することが重要といえます。

5.サイバーセキュリティ対策

IT業界ではデジタル化の進展に伴い、サイバー攻撃のリスクが高まっています。

個人情報や機密データの漏洩、ランサムウェア攻撃など、サイバー攻撃はますます多様化・高度化しています。

これに対処するためには、最新のセキュリティ技術の導入や定期的なシステムのアップデートが不可欠です。

サイバーセキュリティ対策は、企業の信頼にも関わるため、継続的な対応が求められます。

エンジニアとしても、セキュリティ意識を高め、常に最新の脅威に対応するための知識を更新し続けることが大切です。

6.DX推進の障壁への対策

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、企業が競争力を維持・強化するために欠かせない取り組みです。

しかし、多くの企業がDX推進に苦戦しているのが実情です。

その主な原因として、経営層や現場社員のDXに対する理解不足、そしてDXを前提とした明確な経営戦略やビジョンが描けていないことが挙げられます。

こうした課題を克服するには、まず全社的なデジタルリテラシーの向上が必要です。

加えて、具体的なDX戦略を策定し、それを社内で共有・浸透させる体制づくりも求められます。

特に、経営陣自らが意識を変え、DXの必要性を深く理解したうえで、主体的にリーダーシップを発揮することが、企業全体を動かす大きな原動力となるでしょう。

7.「2025年の崖」への対応

経済産業省が提唱した「2025年の崖」は、IT業界が直面する深刻な課題として広く知られています。

これは、企業で長年使われ続けてきた基幹系システムが老朽化・複雑化し、デジタル化の妨げとなる状況を指しています。

有効な対策が講じられないまま放置されれば、システムの維持管理コストが増大し、競争力の低下や業務停止といったリスクが現実のものとなるのです。

経済産業省の報告によれば、最悪の場合、年間最大12兆円もの経済損失が生じる恐れがあるともいわれています。

- 既存システムの刷新

- モダナイゼーションの推進

- クラウド環境への移行

- DX人材の育成

課題を乗り越えるには、このような、企業全体で取り組む中長期的な改革が不可欠です。

参考:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」

今後のIT業界はどうなる?

IT業界は今後も成長し続けると予想される一方で、様々な変化は避けられません。

そのため、エンジニアや企業は変化に適応しながら、柔軟かつ迅速に対応していくことが求められます。

次に解説する内容を理解することに加え、新しい技術や市場の動向を常に把握し、適応力を高めていきましょう。

IT業界は成長し続ける

IT業界は、今後も持続的な成長が見込まれます。

デジタル化の進展や新しい技術の開発など、企業活動や個人の生活におけるITの重要性は高まっています。

それに伴い、ITインフラやセキュリティの需要も高まり続けているのです。

また、国や地域を超えたグローバルな市場での競争力を持つために、多くの企業がITに対して積極的に投資を行っています。

これらの理由により、IT業界は今後も成長・拡大し続けると予想できます。

エンジニアとしてこの成長を支えるためには、常に最新の技術動向を把握し、継続的なスキルアップを図ることが重要です。

需要の変化が起きる

IT技術の進化や社会の変化に伴い、需要も大きく変化しています。

例えば、AIや機械学習の進展によって、データ分析や自動化技術の需要が急増しており、高度なデータ分析スキルを持つ人材が求められています。

また、クラウドサービスやセキュリティ対策の重要性も増しており、これに対応するためのソリューションが不可欠です。

一方で、従来から続くシステム開発の市場規模は縮小するとも考えられているため、エンジニアは最新技術を習得し、変化する市場ニーズに応える必要があります。

企業にとっては、今後の市場動向を見据えた技術開発と適応力のある人材育成が、持続的な成長の鍵となるでしょう。

働き方改革が進められる

IT業界では、慢性的な人手不足が続いており、働き方改革の重要性はこれまで以上に高まっています。

長時間労働や生産性の低下といった課題を解消するには、労働環境の見直しに加えて、柔軟な働き方を取り入れることが欠かせません。

例えば、テレワークやフレックスタイム制度の導入、AIやRPAを活用した業務の自動化などは、業務効率を高める有効な手段です。

こうした取り組みによって、社員一人ひとりの負担が軽減され、働きやすさの向上にもつながります。

また、働きやすい職場環境は、心身の健康維持にも好影響を与えます。

長時間労働の是正や働きがいの向上につながるだけでなく、離職率の低下や従業員満足度の向上といった好循環を生み出すでしょう。

IT業界が今後も持続的に成長していくためには、こうした働き方改革を一時的な施策にとどめず、企業文化として根づかせることが重要です。

持続可能な人材育成が求められる

IT業界では、急速に進化する技術に対応するため、リスキリング(学び直し)や社内育成プログラムの重要性が年々高まっています。

深刻化するIT人材の不足を背景に、既存社員のスキルを継続的にアップデートすることは、企業が競争力を維持するうえで欠かせない取り組みです。

こうした育成施策によって、即戦力として活躍できる人材を社内で育てられれば、外部採用への依存を減らし、人材不足の課題にも柔軟に対応できます。

また、スキルアップを後押しする仕組みが整っていれば、従業員のモチベーション向上や定着率の改善にもつながります。

働きやすい環境と、学び続けられる仕組みの両方を備えた企業が、IT業界で長期的に人材を確保し、持続的な成長と高い生産性を実現していくでしょう。

以下の記事では法人向けのIT研修について詳しく解説していますので、企業での研修実施を検討している方は参考にしてください。

合わせて読みたい

政府の取り組みが進む

2021年に発足したデジタル庁の主導により、政府および地方自治体では行政サービスのデジタル化の取り組みが進んでいます。

テレワークやリモートワークのインフラ整備をはじめ、学校教育におけるICTの導入や、オンライン診療の拡充など、幅広い分野でITの利活用が進められています。

こうした流れを受けて、IT業界では官公庁や自治体からのシステム開発、ITインフラ構築、デジタル基盤整備に関する案件が増加傾向です。

それに伴い、公共分野におけるIT人材の需要も急速に高まっています。

今後は、行政サービスのオンライン化に加え、ビッグデータの活用やAI導入といった高度なDXがさらに進展すると見込まれます。

ITエンジニアやシステムコンサルタントの活躍の場は、民間企業にとどまらず、公共セクター全体へと大きく広がっていくでしょう。

参考:内閣官房IT総合戦略室「IT新戦略の概要~デジタル強靱化社会の実現に向けて~」

IT業界で今後注目されるトピック

ここからは、進化が続くIT業界で、今後注目されるであろうトピックを紹介します。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- AI(人工知能)・XAI(Explainable AI)

- IoT(Internet of Things)

- VR(仮想現実)・AR(拡張現実)・MR(複合現実)

- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)

- 量子コンピューター

これらの技術は、ビジネスや社会に大きな変革をもたらす可能性を秘めており、今後のIT業界の発展を牽引すると考えられています。

各分野の専門家や企業は、これらの技術のビジネスへの応用や影響について、注目しているのです。

DX(デジタルトランスフォーメーション)

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセスに変革をもたらすことを指します。

これには、クラウドコンピューティングやAIなど、先進技術の活用も含まれます。

DXは企業が競争力を維持し、業務効率を向上させるために不可欠な取り組みです。

特に、コロナ禍以降はリモートワークやオンラインサービスの拡大が急速に進み、DXの重要性が一層高まりました。

企業はDXを通じて「顧客体験の向上」や「新しい収益源の創出」「業務効率化」を図っているのです。

DXは、企業の成長と革新の鍵となり、今後も注目され続けるトピックといえます。

AI(人工知能)・XAI(Explainable AI)

AI(人工知能)は、機械が人間のように学習・推論・判断を行う技術です。

画像認識、音声認識、自然言語処理など、幅広い分野で利用されており、日常生活やビジネスにおける多くの場面でその存在が浸透しています。

活用例には、医療診断における画像解析や、カスタマーサポートにおけるチャットボットなどが挙げられます。

AIは自動化やデータ分析により、企業の業務効率を大幅に向上させることが可能です。

このような利便性がある一方で、AIの判断がブラックボックス化することが課題となっています。

AIがどのようにして特定の結論に至ったのかが不明確であるケースがほとんどで、透明性と信頼性に欠けるという問題が生じているのです。

これを解消するために登場したのが、XAI(Explainable AI)です。

XAIは、AIの判断過程を人間が理解できる形で説明する技術であり、AIの透明性と信頼性を高める役割を果たします。

例えば、金融業界や医療分野など、高度な判断や意思決定が求められる分野では、AIの判断根拠を明確にする必要があります。

そこで、XAIを導入することで、規制が厳しい業界であっても、AIの活用を促進することが可能となるのです。

さらに近年ではエージェント型AI(Agentic AI)と呼ばれるAI技術にも注目が集まっています。

エージェント型AIは、AIが自律的に意思決定を行い、目標達成に向けて複数のタスクを自動的に実行する仕組みを備えた、次世代の人工知能です。

数年で日常業務における意思決定の約15%がエージェントAIに委ねられ、企業の業務自動化や生産性向上に大きなインパクトを与えると見込まれています。

AI(人工知能)、XAI(説明可能なAI)、そしてエージェント型AIは、いずれもIT業界におけるDXの推進や業務改革を支える重要なテクノロジーです。

それらの技術がビジネスにどう活用されていくのか、多くの関心が寄せられています。

IoT(Internet of Things)

IoT(Internet of Things)は、インターネットを通じて様々なデバイスが相互に通信する技術であり「モノのインターネット」とも呼ばれています。

IoTを活用することで、スマートホームやスマートシティなどの様々な分野で、効率性と利便性を向上させることが可能です。

また、IoTは、新たなサービスの創出にも役立ちます。

例えば、ヘルスケア分野では、ウェアラブルデバイスを通じて健康データを収集し、個別化された医療サービスを提供することが可能です。

このように、IoTの活用は多岐に渡るため、今後もその重要性が高まることが期待されています。

監修者コメント

白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO

スマートホーム・スマートシティとは?

IoTの活用事例として挙げた「スマートホーム」や「スマートシティ」は、私たちの生活に大きく関わっています。

スマートホームとは、IoT技術により、便利で快適な生活を送ることができる機能が付いた住宅のことです。

具体的には、以下のような機能があります。

・スマートフォンやタブレットから遠隔操作でエアコンを調整する

・照明を自動的に制御する

・監視カメラやドアロックが連携して家の安全を守る

これにより、生活の質が向上し、日々の暮らしがより豊かになっているのです。

一方、スマートシティとは、デジタル技術を活用して、都市インフラや施設の運営業務を最適化し、企業や生活者の利便性向上を目指す都市のことです。

交通管理やエネルギー管理、環境モニタリングを行うことで、都市全体の効率的な運営が可能となります。

例えば、リアルタイムで交通状況を把握し、渋滞の緩和や公共交通機関の効率化を図ることも、スマートシティの一環です。

また、電力の需給バランスを最適化し、エネルギー消費の削減を目指したり、大気汚染や水質汚染を監視し、都市の環境保護に貢献するなども含まれています。

このように、スマートホームとスマートシティは、最新の技術を駆使して個人と都市ともに質を向上させ、より持続可能で効率的な社会の実現を目指しているのです。

VR(仮想現実)・AR(拡張現実)・MR(複合現実)

VR(仮想現実)は、専用のデバイスを用いて仮想空間を体験する技術です。

ユーザーはデジタル化された環境に没入し、リアルな感覚で様々なシミュレーションや体験をすることができます。

一方、AR(拡張現実)は、現実世界にデジタル情報を重ねて表示する技術です。

スマートフォンや専用のARグラスを使って、現実世界にバーチャルな情報を付加することで、新たな体験を提供します。

どちらの技術も、エンターテイメントや教育、医療、製造業など、多岐に渡る分野での応用が期待されており、作業効率や顧客体験を向上させることが可能です。

特に、5Gの普及に伴い、より高品質なVR・AR体験が実現しているため、今後も需要は拡大すると考えられます。

さらに近年注目されているのが、MR(複合現実)です。

MRは、現実世界と仮想世界をリアルタイムで融合する技術で、VRとARの中間に位置づけられます。

現実空間に仮想オブジェクトを自然に重ね合わせることで、まるでその場に実物が存在しているかのような没入感を体験できるのが特徴です。

エンタメ業界をはじめ、教育、医療、製造、建築、マーケティングなど幅広い分野で導入が進んでおり、業務効率の向上や顧客体験の強化といった効果も期待されています。

特に、5Gの普及により高速・大容量通信が可能になったことで、より高精度かつリアルタイムなVR・AR・MRの体験が現実味を帯びてきました。

今後は、バーチャルとリアルを融合させた「拡張体験」の価値がさらに高まり、IT業界における新たなビジネスチャンスとして注目を集めることになりそうです。

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、ソフトウェアロボットを使用して、人間の手作業による定型的な業務を自動化する技術です。

これにより、業務効率の向上とコスト削減を実現し、人間がより創造的な業務に集中できるようになります。

特に、企業のバックオフィス業務において、大量の繰り返し作業を迅速かつ正確に処理することが可能となるため、大幅な効率化が期待されているのです。

また、AIと組み合わせることで、より高度な判断業務の自動化も期待されており、DXの一環としてもますます注目される技術といえます。

量子コンピューター

量子コンピューターは、量子力学の原理を利用して計算を行う、次世代のコンピューターです。

従来のビットではなく、量子ビットを使用することで、膨大な計算を高速に処理することが可能です。

これにより、従来のコンピューターでは困難だった問題を解決することが期待されています。

また、量子コンピューターは暗号技術の強化や新たなアルゴリズムの開発を促進するなど、多くの産業に変革をもたらすと考えられています。

量子コンピューターは今後注目が高まる分野であり、その技術の進展が未来の産業と社会を大きく変える可能性があるのです。

まとめ

IT業界は、急速な技術進化とともに成長を続けていますが、同時に多くの課題にも直面しています。

今後もIT業界の成長は続くことが予想されるため、これらの課題を解決していくことが求められます。

課題や新しい技術に対応することで、IT業界は、さらなる発展と成長を実現できるでしょう。

各企業が柔軟かつ迅速に変化へ適応し、技術革新を続けることが、IT業界で競争力を維持することに繋がるのです。

弊社ESES(イーエス)はSES企業として、クライアント企業へエンジニアの技術力を提供しています。

ESESでは、様々な分野の案件を扱っており、IT業界を支えるエンジニアとして活躍できるよう、従業員のサポートを行っています。

また「案件選択制度」や「単価評価制度」を導入し、エンジニアの労働環境の改善にも取り組んでいるため、安心して長く働けるでしょう。

ぜひESESで働きながら、IT業界の課題解決にも貢献しませんか?

弊社に興味を持ってくださった方は、以下より詳細をチェックしてみてください。

監修者コメント

白川 聖悟SHIRAKAWA SEIGO

プロフィールを見る

今後の企業の教育や人材育成方法の変化

IT業界の急速な進化に伴い、企業は従業員の育成が不可欠となっています。

この変化に対応するため、教育やトレーニングの方法にも、段階的な変革が起きているのです。

従来、IT研修は「対面型研修」が主流でした。

参加者全員が1つの場所に集まり、講師の指導のもとで学習を進める形式です。

しかし、近年では全国どこからでも参加可能な「オンライン研修」を導入する企業が増加しています。

その他、参加者の都合に合わせて柔軟に受講できる「eラーニング」も人気です。

オンライン研修とeラーニングは、時間と場所の制約が少なく、コストパフォーマンスも高いため、企業と参加者の双方にとってメリットが大きいのです。

これらの方法により、地理的な制約を超えた学習機会の提供や、個々の学習ペースに合わせた効果的なスキルアップが可能となりました。

近年では、メタバースを用いた研修も注目を集めています。

仮想空間内でリアルな対話や実践的な演習を行うことで、従来の対面研修の良さとオンライン研修の利便性を両立させる新しい形態として期待が高まっています。

このように、IT教育の分野でも大きな変化が起こっているため、今後もテクノロジーの進化に合わせて、より効果的で柔軟な学習方法が開発されていくことでしょう。