受託開発は本当に「やめとけ」なのか?自分に合う働き方を考えよう

目次

受託開発エンジニアへの転職を検討している方の中には「受託開発はやめとけ」と聞いて不安になっている人もいるでしょう。

いわゆる「ブラック企業」といわれる受託開発会社が存在するのは事実です。

しかし、全ての受託開発企業が当てはまるわけではないため、優良企業を見抜くためのポイントを押さえておきましょう。

本記事では、受託開発企業が「やめとけといわれる理由」や「残り続ける理由」「企業の見分け方」などをご紹介します。

大切なのは「やめとけ」といわれる理由を理解した上で「本当に自分が受託開発エンジニアとして働けるか」を見極めることです。

本記事を読むことで、将来的にどのようなキャリアに進むかを考える際のヒントになるでしょう。

そもそも受託開発とは何か?

受託開発は、クライアントが企画したシステムの開発を請け負うことです。

開発し、成果物を納品するまでを担当することが基本ですが、設計から運用保守までを一貫して請け負う場合もあります。

クライアントによって依頼内容が変わるため、受託開発エンジニアは幅広い案件に携わることができます。

クライアント企業側にとってのメリットは、自社の導入目的に沿ったオーダーメイドシステムを開発できる点です。

一般販売されているパッケージソフトでは必要な機能が備わっていなかったり、仕様が合わない場合がありますが、受託開発をすることでこれらの問題を解決できるのです。

他の働き方との違い

受託開発はクライアントの依頼をもとにシステムを構築する働き方ですが、エンジニアのキャリアはそれだけではありません。

SES(システムエンジニアリングサービス)や自社開発といった別の選択肢もあり、それぞれ働き方や求められるスキル、関わるフェーズが異なります。

ここでは、受託開発と他の働き方の違いについて解説します。

SES

受託開発とSESは「様々な案件に携われる」という共通点がありますが、多くの違いがあります。

以下の表を参考に、それぞれの特徴を比較してみましょう。

| SES | 受託開発 | |

|---|---|---|

| 提供するもの | エンジニアの労働力・技術力 | 成果物 |

| 報酬の対象 | 労働時間 | 成果物 |

| 指揮命令権 | SES企業 | 自社 |

| 給与形態 | 月給 | 単価 |

| 働く場所 | 客先 | 自社 |

| 役割 | 必要なエンジニアリソースを提供する | クライアントが求める成果物を提供する |

SESは、エンジニアの労働力や技術力を提供する働き方で、クライアント先に常駐してプロジェクトに参加します。

受託開発のように成果物の納品を目的とするのではなく、実際に働いた時間が報酬の対象になります。

指揮命令権は常駐先ではなく、自社にある点も特徴です。

給与形態は月給制が一般的で、安定した収入を得やすい仕組みといえるでしょう。

働く場所がプロジェクトによって変わるため、多様な経験を積める機会にもなります。

SESの仕組みやメリット・デメリットを理解し、自分に合うかどうかを見極めましょう。

合わせて読みたい

自社開発

自社開発と受託開発は「開発の対象物」「業務の範囲」「開発メンバー」「働く場所」「開発手法」などに違いがあります。

以下の表は、それぞれの働き方を比較したものです。

| 受託開発 | 自社開発 | |

|---|---|---|

| 開発の対象物 | クライアントから依頼されたシステム | 自社製品・サービス |

| 業務の範囲 | 請け負ったシステムを開発し納品するまで | 企画から運用保守まで |

| 開発メンバー | 自社やクライアント企業のエンジニアなど | 自社メンバーが中心 |

| 働く場所 | 自社 | 自社 |

| 主な開発手法 | ウォーターフォール型 | アジャイル型 |

自社開発の提供するものは、自社サービスやプロダクトそのものです。

そのため報酬の対象は、プロダクトの価値や成長による売上となるケースが多く、業務の視点が顧客対応よりもサービス改善や中長期的な品質向上に向いています。

また、指揮命令権も自社内にあり、給与はプロジェクト単位ではなく基本的に月給制です。

働く場所も自社内で固定されることが多いため、落ち着いた環境で開発に集中できるという点はメリットといえます。

自社の事業を推進していく存在として長期的にサービスと向き合うことが求められます。

「受託開発はやめとけ」といわれる3大理由

「受託開発はやめとけ」といわれる理由は、主に以下の3つが挙げられます。

- 市場規模が縮小すると考えられている

- 発注元に振り回されがち

- 「報連相」に問題が起こりやすい

ただし、これらは全ての受託開発企業に当てはまるわけではありません。

やめとけといわれる理由を理解し、転職先として検討している企業がある場合は照らし合わせて考えてみてください。

1.市場規模が縮小すると考えられている

受託開発は、以下のような理由から市場規模が縮小していく可能性があると考えられています。

- オフショア開発が広まりつつある

- ノーコード開発が可能な環境が整ってきている

- クラウド化が進みインフラ構築などの需要が減っている

近年、人件費の安い海外のエンジニアに発注する「オフショア開発」を取り入れる企業が増加傾向にあります。

また、プログラミング言語を使わずにシステム開発ができる「ノーコード開発」を活用して、受託開発に頼らない企業も増えました。

さらに、企業のクラウド化が進んだことで、インフラ構築などの需要が減っていることも、受託開発が縮小すると考えられている要因の1つです。

「コストを削減しつつ高品質なシステムを開発したい」という思考から、受託開発を利用する企業が減少しつつあるため「受託開発はやめとけ」といわれています。

2.発注元に振り回されがち

受託開発は、クライアントからの大幅な仕様変更や納期調整などによって、進捗に遅れがでることも多いです。

クライアント側の都合で業務が増えたとしても、納期は守らなけばなりません。

納期を守れないとクライアントの業務に影響を与えるだけでなく、信用を失う可能性があるため、エンジニアは残業などの対応を求められるでしょう。

全てのクライアントが無理な要求をしてくるわけではありませんが、中には自社都合で要望を出す企業もあります。

そうならないためにも、無理な労働から守ってくれるマネージャー的立場の人がいる受託開発企業を選ぶことをおすすめします。

3.報連相に問題が起こりやすい

「報連相」が上手くいかないという問題は、特に元請けから離れている場合に起こりやすいです。

元請けと自社の間に複数の企業が挟まることで、情報が来るまでに時間がかかったり、伝達の粗さが目立つことがあります。

報連相に問題があると、すれ違いが起こり開発がスムーズに進みません。

このような理由から受託開発はやめとけといわれていますが、元請けに近い受託開発企業を選べば問題ないといえます。

「やめとけ」といわれる受託開発が残り続ける理由

「やめとけ」といわれる理由はいくつかあるものの、受託開発は今後も需要が伸びるという意見もあります。

- 様々な分野でITが活用されているから

- 技術の高度化が進んでいるから

- 人手不足を解決できるから

受託開発エンジニアへの転職を悩んでいる人は、受託開発が残り続ける理由を知り、自身がどうしたいか改めて考えてみましょう。

様々な分野でITが活用されているから

スマートフォンの普及やDX化などにより、ITの重要度は増しています。

ITは業務だけでなく、生活の中でも活用が進んでいくと考えられるため、あらゆる分野でシステム開発が求められるでしょう。

特にIT業界以外の企業は、自社でエンジニアを抱えていないところが多いため、受託開発企業に依頼をするのが一般的です。

ITは私たちの日常に欠かせない存在であり、システム開発の需要はなくなることはないといえます。

技術の高度化が進んでいるから

ITの活用が進む中で、システム開発の技術が高度化しています。

大企業は自社でシステム開発を行うことも多いですが、中小企業には難しい部分もあるため、今後も受託開発を利用すると考えられます。

そのため、高度な技術を保有し、様々なニーズに応えられる受託開発企業であれば、今後も活躍し続けられるでしょう。

人手不足を解決できるから

IT化が進む一方で、IT業界の人手不足は深刻化しています。

IT需要は高まっているものの、供給が追い付いていない状況なのです。

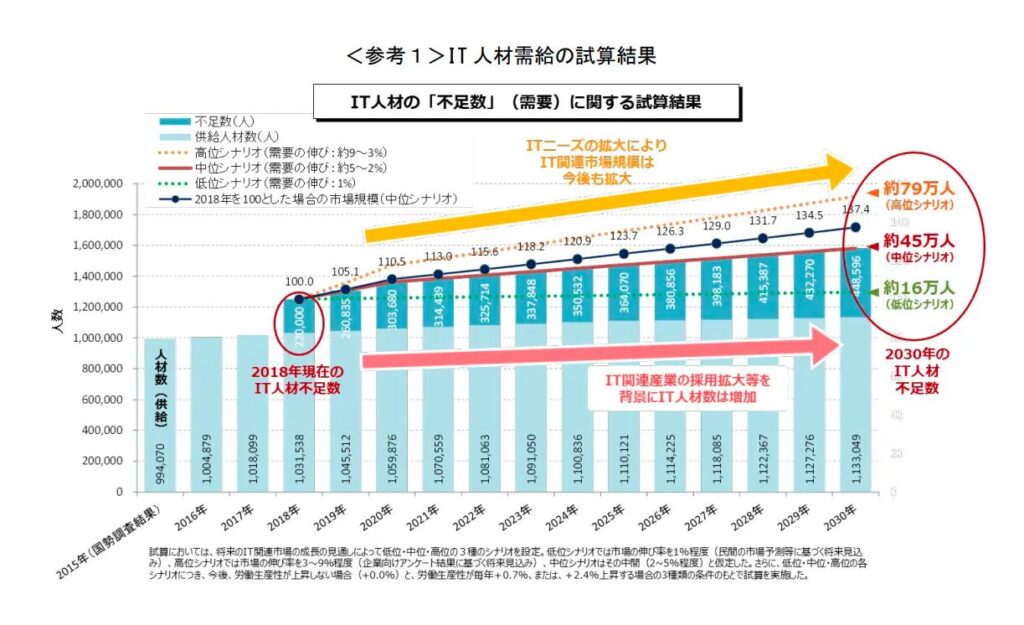

経済産業省の「IT人材育成の状況等について」によると、IT人材は将来的に約40〜80万人の規模で不足が生じる懸念があると発表されています。

参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査(概要)」

また、採用活動を行ってもすぐに即戦力となるエンジニアを見つけるのは容易ではありません。

教育にかかる時間やコストも無視できず、短期間で成果を求められるプロジェクトほど、外部の受託企業へ任せる判断が現実的です。

企業は十分な数のエンジニアを確保することが難しく、自社でエンジニアを雇うリスクなども考慮すると、受託開発企業に依頼するケースが増えると予想されます。

こうした背景から、効率よく技術リソースを確保できる受託開発の仕組みは、今後も一定のニーズを持ち続けると考えられます。

参考:経済産業省「IT人材育成の状況等について」

「やめとけ」といわれない受託開発企業を見分けるポイント

ここからは「やめとけ」といわれない受託開発企業を見分けるためのポイントを解説します。

- 設計から運用保守までを一貫して受託できる

- クライアントの課題解決に前向きに取り組んでいる

- 特定の取引先に依存していない

- 元請けから近い

- 新しい技術を積極的に取り入れている

企業によって異なりますが「やめとけ」といわれない企業には特徴があります。

優良企業の特徴を掴み、転職活動を行う際の参考にしてください。

設計から運用保守までを一貫して受託できる

受託開発では、勤める企業や依頼内容によって携わる業務が異なります。

クライアントから依頼された仕事の一部を2次請け、3次請けへと委託する企業の場合は、システム開発の一部にしか携われず、他の工程の知識やノウハウが得にくいです。

反対に、設計から運用保守までを一貫して受託する企業であれば、上流工程から運用に至るまで幅広いスキルを身に付けられます。

また、業務範囲が広い分、より一層やりがいを持って仕事に取り組むことが可能です。

クライアントの課題解決に前向きに取り組んでいる

受託開発は、受託したシステムの開発を行うことが一番の目的ですが「クライアントの課題を解決するための開発である」という意識を持つことが大切です。

受託した業務をただ受け身で進めるだけでなく、クライアントの経営や課題に親身になって対応できる受託開発企業は、信頼性も高く安定して働き続けられるでしょう。

企業選びの際は「クライアントの課題解決に向けた対応力」を選択ポイントとすることもおすすめです。

特定の取引先に依存していない

取引先が限定されている企業の場合、案件数が不安定になるなどの理由から、経営面に影響が出やすいです。

経営が安定しないと、予算がなくエンジニアの育成に投資ができなかったり、給与や待遇面へ影響を及ぼす場合もあるでしょう。

そのため、複数の取引先があり、幅広い業界の案件に携われる企業を選ぶことで「やめとけ」といわれにくいです。

元請けから近い

受託開発は構造上、3次請けや4次請けが生まれることも珍しくありません。

下請けになるほど企業が得られる利益は少なくなるため、それに伴ってエンジニアの給与水準が低くなる可能性があります。

さらに、納期が短かったり報連相に問題が起こりやすいなど、労働状況にも影響が出やすいです。

一方で元請けから近い企業であるほど、仕事内容や待遇などの条件が良い傾向にあります。

企業選びの際は「どこから仕事を受注しているか」「請け負っている案件の元請けはどこなのか」にも着目しましょう。

新しい技術を積極的に取り入れている

受託開発企業の中には、時代遅れの技術を使い続け、クライアントの課題に十分対応できないケースもあります。

一方で、信頼できる企業は現場の声を反映しながら、新しい技術を積極的に取り入れる傾向があります。

しっかりと技術選定をしながら、常に新しく生まれ変わろうとする会社は現場からも信頼される存在になりやすいです。

また、エンジニアが技術選定に関われるかどうかで、業務への納得感ややりがいにも違いが生まれます。

企業全体で継続的な学習や情報収集に取り組んでいるかどうかも、見極める上で重要なポイントです。

「受託開発はやめとけ」といわれないために身に付けるべきもの

企業側の特徴だけでなく、エンジニア自身のスキルが原因で「やめとけ」といわれる場合もあります。

受託開発エンジニアを目指すのであれば、以下のようなスキルを身に付けましょう。

- 広い人脈

- 幅広い技術力

- コミュニケーション能力

それぞれ詳しく解説しますので、スキルアップの参考にしてください。

広い人脈

受託開発は、様々なクライアントからの仕事を請け負います。

働く中で普段から意識して人脈を広げることができれば、仕事の依頼をもらえたり、案件に参画させてもらえる可能性が増えるでしょう。

幅広い人脈を持つことは、転職やキャリアアップにも有利に働きます。

実際に、受託開発企業から発注元であるクライアント企業へ転職するケースも珍しくありません。

幅広い技術力

受託開発では、様々な分野や業界のシステム開発を請け負うことになります。

依頼内容によって必要なスキルが異なるため、幅広い知識や技術を身に付けておくことで多くの依頼を受けることができ、クライアントのニーズにも応えやすくなるでしょう。

様々なジャンルの技術を身に付けるためには、自己学習を行ったり新しい情報を捉えることが大切です。

コミュニケーション能力

受託開発に限らず、ITエンジニアはコミュニケーションを取る機会の多い職種です。

クライアントの要望に沿ったシステムを開発するには、相手の意図を汲み取ったりエンジニア同士の連携を取ることが欠かせません。

コミュニケーション能力を高めることは、クライアントにとって最適なシステムを開発できるようになるだけでなく、円滑に業務を進めることにも繋がります。

「受託開発はやめとけ」といわれたら、まずはSESを選ぶのも1つの選択

受託開発はいくつかの理由から「やめとけ」という意見があるのも事実です。

ただ、業務の特性上、今後も受託開発の需要がなくなることはないといえます。

受託開発企業で働きたいと考えているエンジニアの中には、スキル不足などを理由に「やめとけ」といわれてしまう人もいるでしょう。

そのような人は、まずはSES企業で働くことも選択肢の1つです。

SES企業であれば、様々な分野の案件に携わりながらスキルを身に付けていけたり、人脈を広げやすいなどのメリットがあります。

スキルアップした後であれば「やめとけ」といわれることはなくなり、自信を持って受託開発企業への転職を目指せるでしょう。

まとめ

「受託開発はやめとけ」といわれる理由があるのは事実です。

しかし、働きやすい企業も増えており、今後も需要がなくなることはないといえます。

エンジニア自身のスキル不足などが理由で「やめとけ」といわれることもあるため、自分が受託開発企業でも活躍できるかを見極めることが大切です。

弊社ESES(イーエス)はSES企業の1つで、業務をこなしながらスキルを身に付けていくことが可能です。

また、自身の希望する案件に携われたり、透明性が高い報酬形態など、エンジニアの労働環境改善に力をいれています。

エンジニアのキャリアプランを叶えるためのサポートも行っていますので、ESESで働きながら一緒にスキルアップを目指しませんか?